- 人事・総務担当者の課題解決コラム

- ハラスメント

- 貴社の職場は大丈夫?コミュニケーションハラスメントの具体的事例と今すぐできる対策

貴社の職場は大丈夫?コミュニケーションハラスメントの具体的事例と今すぐできる対策

近年、職場内における人間関係のトラブルの一因として「コミュニケーションハラスメント(コミュハラ)」への関心が高まっています。あくまでもコミュニケーションの一環であり、行為者に悪意がなかったとしても、受け手が負担や苦痛を感じれば、コミュニケーションハラスメントと認識される恐れがあります。

当記事では、コミュニケーションハラスメントの定義や該当事例、発生要因、具体的な防止策について解説します。不安感を抱いている企業の管理職やハラスメント関連の担当者の方に向けて、職場環境の健全化に向けた実践的な視点を提供しますので、円滑な職場づくりの一助としてご活用ください。

目次

Toggleコミュニケーションハラスメントとは?定義を解説

コミュニケーションハラスメントとは、相手への思いやりを欠いた発言や態度によって、不快感や心理的ストレスを与える言動のことです。コミュハラとも呼ばれます。たとえば、会話を一方的に強要したり、性格を否定する発言を繰り返したりする行為が該当します。

人によって受け取り方は異なるため、「冗談のつもり」「指導の一環」といった無意識の言動でも、深刻なコミュニケーションハラスメントに発展することがあります。

コミュニケーションハラスメントに関する法律

コミュニケーションハラスメントは、法的に明確な定義はありません。しかし、社内コミュニケーションにおける強要的な言動や嫌がらせが、職場における関係性を背景として行われる場合は「パワーハラスメント(パワハラ)」に該当する可能性があります。優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えており、労働者の就業環境を害するものはパワハラです。

労働施策総合推進法では、事業主に対してパワハラ防止の措置を講じる義務が課されています。したがって、コミュニケーション上の不適切な言動でも、社員の就業環境に悪影響を及ぼす場合は法的責任を問われる恐れがあるため、十分な注意が必要です。

コミュニケーションハラスメントの事例

コミュニケーションハラスメントは、日常的な会話や指示の中で無自覚に発生することがあります。ここでは、コミュニケーションハラスメントの代表的な事例を紹介しますので、判断基準の参考にしてください。

人格や性格を否定する発言を繰り返す

相手の価値観や存在そのものを否定する言動は、自尊心を深く傷つけ、精神的な苦痛を与えます。「だから君はダメなんだ」「そんなことも分からないのか」などの発言は、相手の人格や能力を全否定する内容であり、職場での信頼関係を損ないます。

人格や性格を否定する発言が繰り返されると、被害者は自己肯定感を失い、業務に対する意欲や集中力が低下するほか、最悪の場合はメンタルヘルスの不調にもつながりかねません。単なる指導や指摘のつもりでも、内容や口調によってはハラスメント行為と見なされることを認識する必要があります。

一方的な指示や命令を繰り返す

相手の意見を無視して自分の考えを押し付ける態度は、職場での対等な関係を壊し、萎縮や反発を招く原因となります。「私の言う通りにやれ」「質問するな」などの命令口調や、業務時間外にも連絡を強制する行動は、相手の自主性や私的時間を奪い、精神的な圧力をかけます。

このような一方通行のコミュニケーションが続くと、相手は恐怖や無力感を抱きやすくなり、良好な職場環境の維持は困難です。

理解力を試すようなプレッシャーをかける

相手に過度な圧力をかけて理解を強要する言動は、精神的な苦痛となり、ハラスメントと受け取られる恐れがあります。たとえば、「一度で理解しろ」「これさえも分からないのか」といった言葉は、聞き手に過度な緊張や不安を与え、自由な質問や確認を妨げる一因です。

説明する側にとっては当たり前の内容でも、相手にとっては不明点があるかもしれません。理解度における個人差を無視して高圧的に対応することは、結果として個人を責める形になり、業務効率の低下や精神的な負担を招きます。

コミュニケーションハラスメントが起こる原因

コミュニケーションハラスメントは、個人の資質だけでなく、職場の環境や組織の文化にも影響されて発生します。ここでは、コミュニケーションハラスメントが起こる主な原因について解説します。

職場文化や社風に問題がある

特に、上下関係を強調する縦社会の企業文化や、強い自己主張が評価される組織風土では、無意識のうちに相手を傷つける発言や態度が許容されやすくなります。たとえば、「明確な物言い」や「厳しい指導」が常態化している職場では、叱責や命令口調が日常化し、ハラスメントに該当するケースも少なくありません。

また、オープンな対話が根付かない状況では、不快な言動による被害が表面化しにくいという側面もあります。組織全体の風土が不適切なコミュニケーションを助長している場合、個人の努力だけではハラスメントを防ぎきれません。

上司の価値観や人間性に偏りがある

自身の考え方を一方的に押し付ける、好き嫌いで接し方を変える、感情に任せて言動が左右されるような上司のもとでは、部下に対する配慮が欠けた言動が日常的に行われがちです。「これくらい普通」「自分はこうしてきた」という独善的な基準で部下を評価・指導する場合も相手の人格を軽視しやすく、ハラスメントのリスクを高めます。

こうした言動の背景には、「自分が正しい」「指導は厳しくするもの」という固定観念や、自他の価値観の違いを認めようとしない頑固な姿勢が考えられます。また、管理者が部下の立場や感情に無関心でいるために、悪気のない発言で無自覚なハラスメントにつながるケースも少なくありません。

コミュニケーションハラスメントを防ぐための対策

コミュニケーションハラスメントを防ぐには、日常の接し方や労働環境の見直しが必要です。ここでは、今からでも取り組めるコミュニケーションハラスメント防止対策を紹介します。

挨拶や雑談を通じて信頼関係を築く

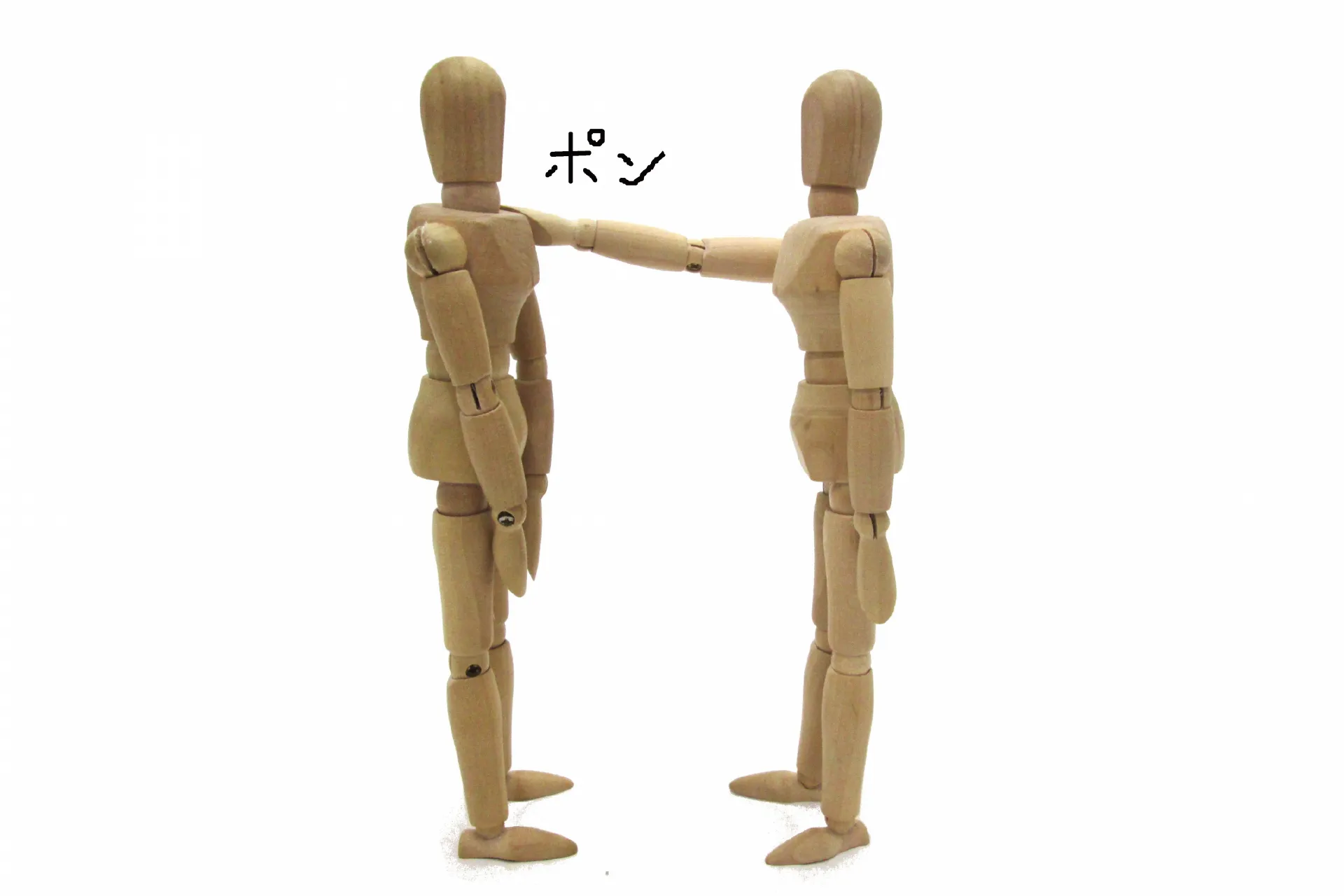

日常的な挨拶や軽い雑談には、職場の信頼関係を深め、ハラスメントの起きにくい環境をつくる効果が期待できます。天気やニュースなど、誰もが話しやすい内容から会話を始めると、自然なコミュニケーションが生まれて相手との距離が縮まりやすくなります。

ただし、雑談を強要したりプライベートに踏み込みすぎたりするのは逆効果です。会話は、相手の反応を見ながら無理のない範囲で行うようにしましょう。ちょっとした挨拶や会話の積み重ねが、意見交換や意思疎通を図りやすい空気を作り出し、相互理解を促進します。

相手の価値観を尊重し否定的な言動を避ける

相手の価値観を尊重する姿勢を持つことで、無意識のハラスメントを防ぎ、円滑な人間関係を築けます。仕事上で意見の違いがある場合でも、「それも1つの考え方だね」と受け止めた上で自分の考えを伝えると、対立を避けて相手に配慮した建設的な対話が可能になります。

反対に、「それは間違っている」「普通はこうだ」といった決めつけや否定的な言動は、相手を傷つける要因になりかねません。お互いに違う価値観を持つことを前提とし、自分の考えを強引に押し通そうとせず、多様性を受け入れることが、コミュニケーションハラスメントを防ぐ重要な対策となります。

ハラスメント防止研修を継続的に実施する

定期的なハラスメント防止研修は、従業員一人ひとりの意識を高め、職場全体の予防体制を強化するのに効果的です。研修ではコミュニケーションハラスメントに該当する具体的な言動や、職場でのよくある誤解・事例などを取り上げ、実践的な気づきを促せます。

また、DVD教材やロールプレイングなどを活用することで理解を深め、日常業務における言動を見直す機会にもなります。知識を一過性で終わらせず、年に1回以上など継続的に研修を実施することで全員が共通認識を持ち、安心して働ける職場環境を構築できるでしょう。

まとめ

コミュニケーションハラスメントは、無意識の言動や職場の雰囲気によって引き起こされ、従業員の心身に大きな負担を与える恐れがあります。特に、人格を否定する発言や、一方的な命令、理解力を試すようなプレッシャーは、相手を萎縮させて信頼関係を損なう重大な行為です。

原因には、社風や上司の価値観の偏り、コミュニケーション不足があり、個人だけでなく組織全体の姿勢が問われます。対策としては、日頃の挨拶や雑談による関係構築、相手の価値観を受け入れる姿勢、継続的な研修の実施が有効です。まずは自社の職場環境や言動を見直し、相手に配慮したコミュニケーションを意識しましょう。

関連記事

Related Articles

何気ない言葉もハラスメントかも?|エイジハラスメントにあたる事例を紹介

事業主によるハラスメント対策が義務化される中、ハラスメントにあたる事例について注目が集まっています。上の立場の人から...

ハラスメント

言ってはいけない言葉のパワハラ一覧!パワハラの判例についても解説

言葉によるパワーハラスメント(パワハラ)は、相手の人格や能力を否定する言葉や、仕事や職場からの排除を示唆する言葉、相...

ハラスメント

こんな人には要注意!職場のモラハラ上司の特徴と有効な6つの対処法

モラルハラスメント(モラハラ)は道徳や倫理に反する嫌がらせ行為のことで、言葉や態度による精神的な攻撃が該当します。上...

ハラスメント

セクハラとは?職場におけるセクハラの種類・定義・予防法などを紹介

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、端的に言うと「性的な言動による嫌がらせ」です。万が一職場でセクハラが発生すれ...

ハラスメント