2013.11.19

2013.11.19- INTERVIEW

野村克也に学ぶリーダーの条件

南海、ヤクルト、阪神、楽天など、さまざまなチームを渡り歩き、選手を成長させ続けてきた名将、野村監督。ヤクルト時代の「ID野球」に象徴されるように、常に頭を使って「勝つ」ことや「成長させる」ことを考え、実践しつづけてきました。そして、プロの現場で磨き上げられてきたそれらの方法論は、そのままビジネスリーダーに必要な仕事論へと置き換えられるものでもあります。そこで「人」を活かし、育て、勝つ組織を作る達人である野村監督の方法論をビジネスに置き換えて考えてみることは、非常に有意義な学びになるのではないかということで、新コース『野村道場~野村克也に学ぶリーダーの条件』が開発されました。

今回の開講を記念して、野村さんにお話を伺ってきました。ご自身のマネジメントスタイルや仕事論など、プロの修羅場をくぐってきた人だからこその言葉が詰まったインタビューとなりました。

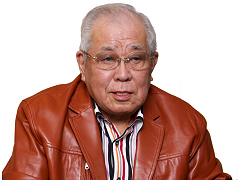

野村克也氏

1935年、京都府生まれ。高校卒業後、南海ホークスにテスト生から入団。3年目より一軍定着を果たし、その後、球界を代表する捕手として活躍。1970年には選手 兼 監督に就任。チームを黄金期に導く。その後、ロッテ、西武を経て引退。実働26年間、通算657本塁打(歴代2位)、戦後初の三冠王に輝くなどの記録を持つ。現役引退後、野球評論家を経てヤクルトスワローズ、阪神タイガース、楽天イーグルスの監督を歴任。データを駆使する「ID野球」、他球団で挫折した選手を復活させる「野村再生工場」などで知られる。また、社会人野球「シダックス」の監督も務め、プロ野球に入団した数多くの選手を育成した。

-野村さんは「野村再生工場」とも言われ、育成の手腕が非常に高いことで知られます。そこで、人を育てるときに大切なことについて、野村さんの考えを教えて下さい。

私はね、自分が育てた選手なんて一人もいないと思っています。「育てた」のではなくて、「育った」んです。環境さえ整えれば育つわけですね、選手は。育成が上手いとか言われるかもしれないけど、私が育てたのではなくて、選手が勝手に育ったんだと思っています。

-その意味で言うと、環境を整えるということが、すなわち人を育てることにつながると?

まあ、そういうことになりますかね。あと、私が選手にいつも口癖のように言ってきたのは、「プロとはなにか考えろ。プロフェッショナルであるということをいつも忘れるな」ということですね。例えば、少年野球とかシーズンオフに野球教室に行くじゃないですか。そういう時に、教えられる側は、プロの選手のことを教科書のように見ているわけです。プロフェッショナルとは、つまり専門家ということだから、野球のことに関しては、子どもたちやアマチュアの人たちから質問されたら、的確な答えを言えるような準備を日頃からしておかなければならない。それがプロだと思う。

その自覚だけは持って日々過ごせと、そういうふうに選手たちには言ってきましたね。私は「とは教育」と、勝手に名づけているんだけど、自分の中で「野球とは」「プロとは」ということを内に秘めていることが大切だと思っています。

―今、「プロ」という言葉が出てきましたが、野村さんはプロフェッショナルの「プロ」はプロセスの「プロ」だと、著書の中で述べられているのが印象的でした。プロ野球の世界は結果が求められる世界だと思うのですが、その中で、そういったプロセス重視という考えに至ったのはどうしてなのでしょうか。

私の監督業は、プロセス重視の指導法です。みんな異口同音に、「プロの世界は結果がすべての世界だ」と言います。

―世間的にはそのように見ています。

まあ、確かに結果がすべての世界ですよ。結果で評価されるわけですからね。ただ、その結果に至るまでのプロセスを、意外なほどみんな重視しない。でも、どこかの目的地に辿り着くためには、必ずその途中の道を歩いていくわけですよ。だから、その行程を、どうやって、どのように、どの道を行くかということが重要だと思うんです。当たり前の話ですが。だから、私はプロセスを重視するんです。それは終始変わりません。どんな選手だって、何もせずに一流選手になれるわけではない。

―その、「プロセス重視」というスタンスは、どの時点からお持ちでしたか? 選手時代からですか?

そうですね。選手時代からです。まあ、プロ野球というのは単純なことで成り立っている世界です。野球に限らず、他のスポーツでもそうですが、その単純なことというのは、面白くなくて退屈で、続かない。だから、私はいつも選手に「努力には即効性はない」と言ってきました。努力したからといって、すぐに結果が出るもんじゃない。だけど、努力している人間と何もしないで遊んでいる人間とは、一年、二年先になった時に、差が出てくると。

―その、「努力」というキーワードについて、野村さんが著書の中で、張本さんが「夜の素振りはおれの睡眠薬だ」と言っていたと書かれていて、それがとても印象的でした。

あれはいい言葉だね。面白い捉え方だなと思います。素振りをしないと一日が終わらないというのは、私も同じだったんだけど、「疲れた」「面倒だ」「今日はやめておこう」っていう自分との戦いに負けそうな日もあるんだけど、やっぱりスッキリ眠れない。それで、今日は少なめでいいかということで庭に出るんだけど、出てしまえばやるんですよ。その、庭に出るまでのほんの数メートルも、プロセスといえばプロセスですね。

―努力には即効性がないとおっしゃっていますが、若い選手にとっては、やっぱり結果がほしいはずです。早く結果を出したい、認められたい、一軍に上がりたい。そういう若い選手たちに、どのように声を掛けていましたか?

「理をもって接する、理をもって戦う」というのが、私の根本的な考えなんですよ。理にかなわないことは嫌でね。そりゃあ、中には「気力・知力・体力」のうちの「気力」を全面に出す指導者もいます。「気合だ!」「根性だ!」ってね。それも、間違いじゃない。でも、そんなことで結果を出せるんだったら楽なもんで、実際はそういかないことの方が多いんです。やっぱり、個人差があって、天才的な選手もいれば、私のような不器用な選手もいるわけで。でも、「最後は不器用が勝つ」と、私は自負しています。不器用な人は、器用な人が経験していないことを経験するわけです。だから、経験の幅は広いし、その分、知識も広いということになるのではないかと。

―もちろん、不器用な人間も、その間に考えたり努力したりすることが大切になるわけですよね? そうしないと、不器用なままで終わってしまうわけで。

単純な論理なんですが、器用な人がやらないことを、不器用な人はやるわけです。やる必要があるわけだから。やらないと、器用な人に勝てないので。経験に勝る教訓はないと思うんですよね。なんでも経験です。経験を積んで、自信も生まれるわけだから。

―失敗も経験と。

そういうことです。「失敗」と書いて「せいちょう」と読む、と私は言っています。例えば、試合に終わった後、負けると「なんで負けたんだろう」と真剣に悩む。だけど、勝つとあまり反省はしない。もちろん、反省をすることはあるだろうけど、負けた後の反省に比べて、悔しさも反省の内容も全然違います。当たり前のことですよね。だからこそ、失敗こそ成長につながるわけです。

―「負けに不思議の負けなし。勝ちに不思議の勝ちあり」ともおっしゃっています。

それが実感です。相手がミスしたりズッコケたりして勝ちが転がってくることは、往々にしてありますからね。たまたま、ラッキーに勝てたという勝ち方もね。負けるときというのは、負けるべくして負けてます。そこには必ず「敗因」というのがあるんです。

―その「負け」という意味では、野村さんは、日本一負け数の多い監督でもいらっしゃいます。もちろん、長く勤められてきたからこそなんですが。

南海、ヤクルト、阪神、楽天と監督をやってきましたが、なんせ私が就任する前はいつも下位のチームですからね。勝てないチームをいかに立て直すかということばっかりでした。そりゃ、負け数は多くなります(笑)

―ただ、野村さんは最終的には二つ多く勝ち越してるんですよね(1565勝1563敗)。そのような弱いチームを率いてきたことを考えると、すごいことだと思います。それは、負けを分析して、それを次に活かしてきたからこそなのでしょうか。

まあ、そういった勝ち数、負け数には視点も置いてなかったし、気にもしていなかったですけどね。

―今年、野村さんが最後に率いた楽天が日本一になり、大変話題を集めました。その際、楽天の捕手である嶋選手が、「野村さんに教わったことを書き取っておいたノートが役に立った」ということを言っていたのが印象的でしたが、監督が指揮をとっていた時の嶋選手と現在を見比べて、人間的・技術的に成長したな、と思えることはどんなことですか?

キャッチャーが最も成長する舞台というのは、日本シリーズなんですよ。日本シリーズを経験したキャッチャーと、そうでないキャッチャーとでは、大きな差が出る。日本シリーズを通して、キャッチャーは急成長するんです。一球一球を疎かにできなくて、野球は一球のスポーツだということを実感するからね。私は4番でキャッチャーというのをやっていましたが、日本シリーズだと、バッティングの方に気持ちが向かない。もう、家に帰っても、寝てても、目をつぶると相手の1番バッターからずーっとオーダーが頭の中をよぎってきてね。どう攻めるかというシミュレーションをずっとしてしまうんです。だからそういう意味では、キャッチャーというのは監督以上のことをやっていると言えるんです。監督はそんなこと考えないですからね。

―野村さんの場合は、4番でキャッチャーで、さらに兼任監督までされていました。大変な重責ですよね。それでいながら本塁打王を8年連続で獲得したというのは、本当にすごいことだと思います。

現役の時もね、野村さんはキャッチャーじゃなくてファーストをやっていたら、もっとすごい打撃成績を残せるでしょうね、とよく言われました。でも、それは逆ですよ。キャッチャーをやったからこそ、バッティングにも活きて、結果が出たわけでね。キャッチャーは、相手のバッターを攻略するのが仕事ですから、それが自分のバッティングにも活きてきたというのは、間違いないです。キャッチャーをやったおかげで野球も覚えましたし、打撃成績も残せましたし。

―野村さんの他にプレイングマネージャーというと、最近では古田選手、谷繁選手といったところが浮かぶのですが、いずれも「キャッチャー」というのが共通です。やはり、最も頭を使うポジションだからこそなのでしょうか。

キャッチャーというポジションは、監督以上の仕事をしていますからね。監督は一球一球配球を指示するわけにはいきません。キャッチャーが試合を作っているんです。試合の脚本を書いているのは、監督ではなくてキャッチャーなんですよ。そういうことを考えていたら、実は一時、キャッチャー恐怖症になったことがあるんです。プロ入り10年くらい経った27、8歳の頃だったかな。

監督に「自信ありません」ってね。じゃあ、お前今日は外野守れと。それでライトを守ったことがあった。後楽園球場でね。なんだか、景色が違うんだよね(笑)。いつも全員を見渡せるところに座ってるのに、外野に行ったら、選手の背中しか見えない。

当時の後楽園球場は、ライトのすぐとなりがブルペンだったんだけど、ブルペンのみんなが冷やかすんだよ。ノムさん、守る位置が違うよーってね(笑)。で、結局、5回まで守らなかったのかな。控えのキャッチャーがダメだと思ったんでしょうね。途中でキャッチャー交代でいつもの場所に戻った、なんてこともありました。なんかもう、自信がなくなっちゃってね。大監督である鶴岡監督も結果論で怒るしね。打たれると、「何放らしたんや」「まっすぐです」「バカタレ!」、「何放らしたんや」「カーブです」「バカタレ!」ってね。なんでも「バカタレ!」です。

―そういった中でも頑張ってこられたのは、「貧しい家庭で育ってきて、お母様に楽をさせたかった」というのがモチベーションになっていたと著書に書かれています。しかし、現代の家庭環境で、そのような形のハングリー精神を持つのは難しいようにも思います。今の若い人たちは、どういう形でモチベーションを見出せばいいのか、また、指導者はどのようにモチベーションを高めればいいのか、野村さんはどのようにお考えでしょうか。

それは私が監督をやっていて、一番心したところですよ。プロ野球という世界は、実力の社会であり、競争社会ですから、どう考えてもハングリー社会ですよ。ただ、そのハングリー状態に持っていくのが、今は非常に難しい。最近、一流選手がなかなか出てこないのは、それもあるのではないでしょうか。我々の世代は、金田さんや王なんかも貧困家庭で子供の頃に苦労して、なんとか食っていこうとプロに入って、という時代でしたから、間違いなくハングリーさはありました。今は時代が違うからね。選手にハングリー精神を求めても難しいというのは事実です。しかし、ハングリー精神はどうしたって必要なんです。だから、方法としては、ライバル心をかきたてるしかないんですね。チーム内でね。でも、いろいろな選手がいるから、こいつとこいつがライバルになるようにと仕向けても、なかなか動かない選手もいます。

―野村さんは、長い監督人生の中で、下位にあえぐようなチームばかりを任されてきましたが、始めから常勝チームを率いてみたいと思ったことはないですか?

そりゃ、ありますよ。だれが見ても強い、勝てるチームの監督をやってみたかったなと。何事も経験ですからね。まあ、担当記者は、「ノムさんはそういうチームには向いてない」と異口同音に言いますが(笑)

―弱いチームを強くすることに生きがいを覚えるようになったのは、だいぶ後になってからなんですか?

まあ、プロ野球というのは結果が全ての世界ですから、弱いチームだからどうだとか、言い訳にならないんです。私も選手育成の中で、「言い訳するな。言い訳は進歩の敵だ!」と口を酸っぱくして言ってきました。だから、自分も言い訳しないように生きてきたつもりです。

―勝負ごとの世界って、誰が見ても、どちらが勝ちでどちらが負けか分かる世界ですよね。負けた時はもちろん辛いでしょうし、勝たないといけないというプレッシャーも相当なものがあったと思われます。そのような世界の中で、プレッシャーはどのようにマネジメントされていたのでしょうか。

他の監督さんはどうか知らないですけど、私は切り替えが速いんですね。次の日になるとケロっと忘れてる。勝負の世界で結果を残すには、切り替えの速さというのが一つの条件なのかもしれないです。いつまでも引きずっていてもしょうがないですから。

―話は少し変わりまして、「再生工場」と言われる野村さんでも、伸ばせなかった、再生できなかった選手もいたことと思います。再生できた選手、できなかった選手にはどのような違いがあったのでしょうか。

見てると、伸びない選手は簡単に「限界」だと言うんですよね。もうおれは限界だと。でも、どこが限界だなんて、そうそう線を引けるものではないでしょう。限界なんていうのは逃げ道でね、それを言い訳にして逃げているわけですよ。もうおれはこんなもんだろうと。これも私の口癖なのですが、「妥協・限定・満足はプロで禁句だ」と言い続けてきました。何を評して限界だと言うんだと。プロに進むくらいなんだから、みんな健康に生まれてきたわけだし、好きな野球をやっているわけです。色んな方法を試してみたのかと。良い素質がありながら伸び悩む選手を見てるとね、そういったことを感じるわけです。

それと、伸びない選手は、変わるということを怖がりがちです。例えば、バット一つとっても、色々なものがあります。太いの細いの長いの、色々です。それを全部試してみたのかというと、試す勇気、変える勇気がない。バットを変えたことによって、今よりももっと悪くなることを恐れるんです。あの人間のマイナス思考ってなんなんでしょうね。変わると悪くなると考える選手のほうが多い。

―野村さんは現役時代、そういった「変えることの恐怖」は感じなかったのですか?

私はどんどん変えた。色々と試しましたね。チャレンジした。元々がテスト生だったから。失うものは何もなかったんです。だから、色々とやってみました。例えば、私は本塁打王を何度も獲りましたが、私の使っていたバットは、一般的な長距離打者のバットと違ってグリップが太い。王にもオールスターの時に言われました。「ノムさんどんなバット使ってるの?」と王が聞くからバットを渡したら、「なんでこんな太いの使ってるの? もっとグリップが細いのを使ったほうが、もっとホームランが出るんじゃないの?」って言うんです。だけど私は2軍の頃から色々なバットを試して、その形に行き着いたんだ。セオリーがどうとかは、あまり関係ないんです。

―野村さんは、そのエピソードからも分かるように、非常に工夫したり、あるいは頭を使ったりすることを重視していましたよね。

私が南海で、まだプレイングマネージャーではなくて一プレイヤーだった頃、鶴岡監督の野球は精神野球だったんです。打てなかったらぶつかってこいってね。でも、野球はそんなもんじゃないだろうという思いを持っていました。で、プレイングマネージャーを任された時、南海で一緒にプレーしていたブレイザーにヘッドコーチになってもらったんです。ブレイザーは身体は小さいのですが、メジャーで10年もレギュラーを張っていた選手です。きっと何かあるはずだということで、よく飯をおごってメジャーのことを色々と聞きました。そこで、ブレイザーはこんなことを最初に言いました。「申し訳ないけど、日本のプレイヤーは頭を使わなすぎる」と。確かにそうだと思いました。そこで、色々話を聞いてみると、力勝負だと思っていたメジャーの方がはるかに頭を使って野球をやっていたんですね。そして、それはおれ好みだなと。そんなわけもあって、ヘッドコーチになってもらうようお願いしたんです。それと、頭を使うという意味では、私はとにかく野球を勉強したかったんですよ。プロで食っていけなくなったら母校に戻って監督をやろうと思ってたんでね。なので、プロに入った時から、ずっとノートを持ち歩いてました。でも、当時の南海だとメモすることが一行もない(笑)。根性野球でしたからね。だから、キャッチャーをやって自分が思ったことや気づいたことをノートにメモしてました。

―当時、野村さん以外にノートにメモをとるような選手はいました?

いませんよ。そういうことやったら馬鹿にされるような時代でしたから。でも私は、とにかく観察して、思ったことはノートにつけていました。私は無知無学という自覚がありましたから、その自覚が、知らないことに興味をもたせるんです。ましてや、監督という座についたら知識を得ないといけない。選手の前で話もしないといけないし。やっぱり、自分の意思を伝えるのは、言葉しかない。逆に言えば、言葉でチームは変えられるんです。

―では、選手に掛ける言葉は、相当、考えていたのですか?

いや、ほとんど言葉は掛けない。褒める、叱るっていうのは、言葉では簡単だけど、実際には難しいことでね、やたらと褒めるのでもいけないし、叱るばっかりでもいけない。では、「褒める・叱る」で大切なことは何なのかというと、愛情です。愛情から来る「褒める・叱る」という行為は、相手に伝わるんです。愛情から出てるのか、感情から出てるのかというのは、これはぜんぜん違う。

―話を少し変えまして、野村さんはよく「一流である」ことの大切さをおっしゃっています。しかし、多くの人が最初は二流、あるいはそれ以下です。一流と二流の壁は、努力で乗り越えられるものなのでしょうか。

手前味噌になりますが、私にはもう、それしかありませんでした。人の二倍、三倍の努力をしてきたと思います。継続は力なりというのは本当です。大切なのは、24時間の過ごし方。グランドに出ればみんな同じことをやるじゃない。そういうライバルに追いつき追い越そうと思ったら、グランド外での過ごし方、24時間の使い方、これが勝負を決める。ただ、なかなか続かない。努力に即効性がないから、嫌になる。結局逃げると。自分には才能がないと言って自己限定をしてしまう。だからとにかく「妥協・限定・満足」はプロの世界では禁句だと、選手たちに伝えてきたわけです。どうしても自分との戦いに負けてしまう。良い物を持っていても消えていった選手をたくさん見てきました。

―野村さんはその一方で、女性を口説くことの大切さも著書で書かれています。

遊びを仕事に活かすことはできると思うんです。女遊びでも。夜のお酒の遊びでも。成功する人を色々と見てきたけど、共通するのは「よく遊び、よく働く」ということ。クソ真面目な人で大物になった人は、あまりいないんじゃないかな。ビジネスの世界はよくわからないけど。遊びの中に教訓はいっぱいあるんだよ。気に入った女性がいて攻略するのは、野球で相手バッターを攻略するのと同じ。どういう性格か、弱点はどこにあるか。そしてそこから、どういう言葉で攻めたらいいか(笑)。いずれにせよ、よく観察し、よく考えることが、仕事でも遊びでも大切だと思います。そういうふうに24時間を使っていけば、仕事も遊びもうまく回る、そういうもんじゃないかと、私は思いますね。

マネジメント

マネジメント