所変われば品変わる

It means... 生活習慣の違いに注目していうことば。 土地が違うと、物の形ややり方が違い、物の呼び名も異なる。 また、同じ物でも土地が変わると名前や用途も変わるということ。

キツネうどん東西対決

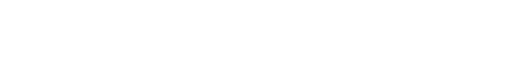

このことわざは様々なケースで使われるが、料理の世界にもよく当てはまる。例えば、ウナギの料理。関西ではうなぎを腹開きし、蒸さずに焼く。一方、関東では背開きし、一旦蒸して脂を抜いてから焼く。関東は江戸。そこは武士の世界であり、切腹のイメージを嫌って背開きにした習慣が残っているのだという。

今日では、東海道新幹線の「のぞみ」を利用すれば、たった2時間30分で行ける東京・新大阪間だが、それでも食習慣に大きな違いがある。ウナギの蒲焼きや丼(関西ではうなぎ丼を「まむし」と呼ぶ)の味は東西で大した違いはないが、大違いなのがキツネうどんの類だ。関西なら、昆布とカツオでとっただしのつゆで、味は薄く、淡白で、しょうゆを少なくし、鉢の底のうどんが上から透けて見えるくらいだ。

これが関東では全く違う。うどんは濃い色のつゆの中に“水没”していて上から見えず、味もしょうゆが勝って、かなり辛い。もっとも最近は、店の方でも心得ていて、客の好みによって関西風を選べることもあるが、基本的には関東は辛めである。キツネうどんの命である、あげの味も違っている。関西は俗に“座布団”のように厚目の大きなあげを、砂糖としょうゆで甘辛く仕上げてうどんに乗せるが、関東では、あげを刻んで味を付けずにうどんに振りかけることが多い。

さらにうどんメニューの呼び方が違うのも面白い。関西ではキツネというと、あげを入れたうどんのことで、あげを入れたそばはタヌキという。ところが関東では、それぞれ、キツネうどんとキツネそばと呼ぶ。関東でも関西でも、それぞれがこの呼び方を当然だと思っているから、関東のうどん屋の店先で、「キツネと言ったのにそばが出て来た」と大阪から上京をした人が苦情を言うことも多いらしい。

保存食「フナずし」の正体

しかし何といっても、「所変われば」の代表は、琵琶湖周辺にしかない「フナずし」だろう。すしというと、一般に江戸前の握りずしや関西のバッテラ(さばなどの押しずし)を思い浮かべるが、このフナずしは、作り方も味も食べ方も、普通のすしとは全く違う。まず材料。琵琶湖でとれるニゴロブナで、しかも腹にタマゴがいっぱいつまっているもの。よそのフナはだめで、日本の中でも、琵琶湖にしか棲息しないというこのフナを使う。

次に作り方と製造期間。簡単にいうと、塩漬けしたフナを、近江の上質米のごはんとともに木の桶に漬け込んで、おもしをのせ、1~3年ほどの長い期間をかけて、自然に発酵させる。つまり、チーズを作るのと理屈は同じで、米が乳酸発酵するので、フナが保存食になる。つまりこれは、「なれずし」の一種なのだ。そして、味と匂い。独特の味と、ものすごく変わったにおいで、初めてこれを味わうほとんどの人が、強烈な匂いのするチーズか、果実の王様といわれるドリアンを思い浮かべるようで、たいていは腐っていると思う。

ところが、これが好きな人にはたまらない魅力で、酒のサカナにはフナずしなしでは辛抱できないともいう。さらに、もっと違うのは、フナずしを漬けるのに使うごはんは食べないという点だ。フナについたごはん粒をそぎ落して、タマゴを含むフナだけを食べる。これも、まさに決定的な違いである。

日本中で、すしと呼ばれるものはみな、ごはんとネタを一体にし、量からいえば、握りずし、押しずし、混ぜずしを通じて、すべて、ネタよりごはんの方がはるかに多い。もともと、酢についた魚肉のことも“すし”と呼ぶから、魚肉だけを食べる“すし”があっても不思議はないのだが、それにしても珍しい食物である。フナずしは昔から近江商人の行動とともに、保存のきく食物として重宝された。また、乳酸発酵させてあるので、胃腸薬としても使われて来た。

ことわざには、「女房を質に入れても」などと、初ガツオの魅力をたたえる例が多いが、フナずしの値打ちと希少価値とを考えると、これも、たまらぬ魅力を持った食物のひとつだと言える。なお、このフナずしのルーツは、そもそも東南アジアにあるとも言われている。以前、私が電源開発の調査でカンボジアへ出張したとき、現地の人々が川でとれた魚を塩漬けし、発酵させてしょうゆ(魚しょう)を作っていたが、これもなれずしとの差は紙一重である。